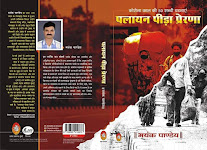

किसी नये लेखक की पहली किताब न सिर्फ चकित करे, बल्कि कुछ इस तरह बांध ले कि आप उसे पूरा पढने के लिए विकल हो जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। ख़ासतौर से ऐसी किताब के लिए, जो न कविता हो, न उपन्यास, न निबंध हो, न यात्रावृतांत, लेकिन जिसमें साहित्य की कई विधाओं का स्वाद और अपने समय के जनजीवन की वेदना, प्रेम और मनुष्यता की उच्च भावभूमि और जीवनयात्रा का कठिन संघर्ष हो, जीवन का एक ऐसा मिश्रण जिसमें अपने समय का सत शामिल हो। मेरा आशय नये लेखक मयंक पाण्डेय की किताब ‘कोरोनाकाल की पचास सच्ची घटनाएंरू पलायन पीड़ा प्रेरणा‘ से है। किसी लेखक की पहली किताब से पहलीबार इस तरह प्रभावित हुआ हूं। कोरोना के भयावह समय पर कई लेखकों ने कविताएं लिखीं हैं। मैंने ख़ुद, पृथ्वी पर काली छाया, लंबी रात, सोनू सूद, शीर्षक से तीन लंबी कविताएं लिखी हैं। दिल्ली और मुंबई के महाकवियों ने भी कुछेक और देशभर के कवियों ने असंख्य छोटी कविताएं लिखी हैं, लेकिन कोनोनाकाल का दस्तावेज, इन कविताओं को नहीं कह सकता। दस्तावेजी लेखन मयंक की इस किताब में है। शायद ही कोई प्रतिनिधि घटना हो, जिस पर मयंक की नज़र न गयी हो, हृदय द्रवित न हुआ हो, लेखक की आंख से आंसू न टपका हो, शायद ही कोई मज़दूर या दुखी जन हो, जिसके कंधे पर मयंक ने हाथ न रखा हो। इस किताब को एक नज़र देखने के बाद पढ़ने के लिए उठाते ही मैंने कहा था कि नये लेखक की पहली किताब पढ़ रहा हूँ, जो उपन्यास नहीं है, लेकिन उपन्यास से कम भी नहीं है। कोरोना काल की पचास सच्ची घटनाओं से हिन्दी में ऐसा भी गद्य संभव है। जिसमें कथारस भी है, ज्ञान और सूचनाओं का संसार भी और अपने समय की दस्तावेजी पत्रकारिता भी। कहानियों और चरित्रों की एक सुदीर्घ शृंखला है। जीवन और संघर्ष की विराट गाथा। आख़िर उपन्यास है क्या? जीवन की महागाथा या कुछ और? इस किताब ने बाँध लिया है। पढ़ने की गति की समस्या अपनी जगह, लेकिन लंबे समय के बाद कोई इस तरह की किताब पढ़ रहा हूँ। पूरी किताब पढ़े बिना इसके बारे में कुछ कहना इस उम्र में मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई किताब दिल को छू ले, तो उसे पूरा पढ़ना ही चाहिए। पढ़ने के बाद यह कहना बनता है कि वाकई कोनोनाकाल पर लिखी गयी यह एक दिलचस्प किताब है। जिस किसी की दिलचस्पी कोनोना समय को जानने की हो उसे इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। यही नहीं, जिस कथाकार को कोरोनाकाल पर कोई उपन्यास या कहानी लिखनी हो, उसे भी एक बार इस किताब से ज़रूर गुज़रना चाहिए।

लेखक अपनी किताब की शुरुआत ही दो प्रेमियों की मुश्किल से करता है। अशोक और नमिता ने अंतरजातीय प्रेमविवाह किया था। लाकडाउन की विपरीत परिस्थितियां थीं। अशोक चेन्नई में काम करता था। पत्नी और प्रिया नमिता संग वहीं रहता था। दो छोटे बच्चे उड़ीसा में दादा-दादी के पास रहते थे। नमिता उनसे मिलने के लिए विकल थी। पब्लिक यातायात बंद। ऐसे में 1100 किलोमीटर की कठिन यात्रा साइकिल के कैरियर पर अपनी पत्नी को बैठाकर अशोक ने की। यह एक पिता का कर्तव्य ही नहीं, एक प्रेमी का अपनी पत्नी के लिए अक्षुण्ण प्रेम था, जिसने उसे मुश्किल रास्तों पर भी पैदल नहीं चलने दिया। यह ‘‘ अशोक का नमिता के प्रति निश्छल प्रेम था, जो स्वयं को मिटाकर भी पत्नी को सुख देना चाहता था। पहाड़ी रास्तों पर छाले तो अशोक के पैरों में पड़े थ, पर उनका दर्द नमिता ने भी महसूस किया था। साइकिल के पैडल मारते-मारते और ब्रेक लगाते-लगाते हाथ-पैर तो अशोक के सूजे थे, पर उसकी टीस और चुभन तो नमिता ने भी महसूस की थी।’’ मयंक ने स्त्रीजीवन और अपनी पत्नियों के लिए लाकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों में की गयी पुरुषों की बहादुरी की अनेक घटनाओं की ओर ध्यान खींचा है। गहने बेनकर मोटर साइकिल खरीदना और उससे लंबी यात्रा करके गांव पहुंचना। मयंक पाण्डेय के भीतर का लेखक सिर्फ इसे एक धटना या खबर के रूप में नहीं लेता है, बल्कि स्त्री के मनोविज्ञान और स्वभाव का भी विश्लेषण करता है। मयंक ने बताया है कि भारतीय जीवन में गहने खासतौर से सोने का क्या महत्व है और उसे कैसे मुश्किल दिनों में बेचकर स्त्री अपने आभूषण प्रेम को पति और परिवार के प्रेम के सामने सरलता से तज देती है। यहां पुणे में काम करने वाले सात मज़दूरों की पत्नियां, परिवार और गांव पहुंचने के एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने जेवर बेचने के लिए तुरत अपने पतियों को सौंप देती हैं। लाकडाउन जैसे अत्यंत मुश्किल समय में मज़दूरों की इन पत्नियों का यह त्याग प्रेमचंद के गबन की आभूषणप्रिय जालपा के स्वाधीनता संघर्ष के लिए किये गये आभूषण के त्याग से कम नहीं है। निश्चय ही प्रेमचंद ने जालपा के बहाने पहलीबार एक नयी स्त्री के चरित्र को गढ़ा है। लाकडाउन में ऐसी स्त्रियां असंख्य हैं, जो अपने पतियों के साथ विपदा का सामना करने के लिए डटकर खड़ी होती हैं। सच तो यह कि इस मुश्किल समय ने परिवार को ही नहीं, समाज को भी एक नयी चेतना से सम्पृक्त किया है। मनुष्य के भीतर नये मनुष्य का उदय होता है, जो पहले से अधिक मानवीय और उदार है, संकट के समय में छोटी से छोटी आर्थिक स्थिति का मनुष्य भी मसीहा बन जाता है। मदद के लिए अपनी सीमा भूलकर सहायता करता है। पैदल या साइकिल और ठेले वगैरह पर अपने परिवाी के साथ मुश्किल यात्रा करने वाले लोगों पर फैशन के रूप में लिखी गयीं कविताएं, भारतीयजन की पीड़ा और संवेदना को उस तरह नहीं व्यक्त कर पाती हैं, जैसा इस किताब के पन्नों पर जगह-जगह दर्द की नदी बनकर बह रही है। इस विपदा की घड़ी में जहां एक मां पैसे न होने की वजह से अपने बेटे का शव लेने से इंकार करती है कि उसका दाहसंस्कार कैसे करेगी, वहीं स्वयंसेवी संगठन उस विवश मों का हाथ थाम लेते हैं। ऐसे अनेक संगठन सामने आते हैं। छोटे-छोटे संगठन तो आगे आते ही हैं, टाटा समूह जैसा बड़ा धराना डेढ़ हजार करोड़ देश के लिए तुरत देता है। और भी औद्योगिक घराने और संस्थाएं, फिल्म कलाकार सामने आते हैं। इन फिल्म कलाकारों में निश्चय ही सोनू सूद की भूमिका सराहनीय है। यह खलनायक, एक नायक बनकर हमारे सामने आता है। मयंक ने विस्तार से सोनू सूद के प्रेरक चरित्र पर प्रकाश डाला है। मयंक ने अपनी किताब में मज़दूरों के पलायन को, उसकी पीड़ा को और इस मुश्किल में उनकी मदद के लिए जगह-जगह जो प्रेरक चरित्र उभरकर हमारे सामने आए हैं, उन सबको प्रामाणिकता और सहृदयता के साथ अपनी इस बेशकीमती किताब में चित्रित किया है। कोरोना समय में प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, कई स्वयंसेवी संगठन, देवदूत की तरह उभरकर हमारे सामने आए। मयंक ने पैडवूमन अमनप्रीत पासी, प्रियल भारद्वाज, रूमा भार्गव, मेधा भार्गव, वैभव जैन और विकास खन्ना जैसे सचमुच के चरित्रों के ज़रिए इस कोरोना कथा को भावप्रवण, मार्मिक और बहुत प्रेरक बना दिया है। एक तरफ़ महान दुख है, तो दूसरी तरफ़ उस महान दुख से लड़ने का महान जज़्बा। यह सब शायद किसी काल्पनिक कहानी या उपन्यास में संभव नहीं हो पाता। कोरोनाकाल पर लिखी गयी इस किताब में ही यह सब संभव है।

मयंक ने कोरोनाकाल की मुश्किल को भारतीय समाज की मुश्किल के रूप में भी देखा है। मयंक एक ओर संघर्ष को रेखांकित किया है, तो दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को कमज़ोर करने वाले तत्वों की भी ख़बर ली है। मघ्यप्रदेश में कैसे एक बाबा तंत्र-मंत्र के सहारे कोरोना ठीक करने का दावा करता है और इस तरह तमाम लोगों को कोरोना बांटता है। ऐसी मुश्किलों पर भी लेखक का घ्यान है, लेकिन लेखक उस विशालजन की पीड़ा से घ्यान नहीं हटाता है, जिनके पास संघर्ष के बीच विश्वास है, जीने और अपनों के पास पहुंचने की अदम्य इच्छा है। अपनी इन्हीं ख़ूबियों की वजह से भारतीयजन इस बड़ी विपदा से लड़ पाता है। इस यात्रा में कैसे कोई गर्भवती मां सड़क पर बच्चे को जन्म देती है और मदद के लिए कई हाथ बढ़ जाते हैं। कैसे एक भिखारी अपने बिना आंख के दो भिखारी साथियों को लंबी यात्रा के बाद अपने गांव-जवार लेकर पहुंचता है, कैसे कोई किशोरी अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर लंबी यात्रा करती है, इस तरह के साहस और जज्बे की असंख्य धटनाएं इस दौरान धटी हैं, लेखक ने उनमें से कोई पचास धटनाओं को इस किताब की यात्रा के लिए चुना है। ज़ाहिर है, लेखक ने अपनी किताब को अपने समय और अपने आसपास के जीवन को समग्रता में देखा है। पूरा देश कोरोनाकाल की इस कथा में सिमट आया है। मयंक ने अपने आत्मकथ्य में ही इस भारतीयजन की धरवापसी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा है। यह गांव से शहर का पलायन नहीं है। शहर से गांव और मूल की ओर वापसी का पलायन है। ज़ाहिर है, कोई भी पलायन हो उसके साथ दर्द का एक सैलाब भी चलता चला जाता है। लेखक को भारत विभाजन के वक़्त जो विस्थापन होता है, उसकी याद आती है, उसके दर्द को इस पलायन से जोड़कर देखता है। लेखक कहता है, ‘ इतिहास गवाह है कि विस्थापन और पलायन ने हमेशा एक नये वर्ग को जन्म दिया है। चलायमान संधर्ष ने समूह में चल रहे लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों में सकारात्मक बदलाव किये हैं। सड़को पर संधर्षरत परिवार, वर्ग या व्यक्ति इस दौरान ज़िंदगी के यथार्थ, परिश्रम के महत्व और रिश्तों की महत्ता को बखूबी समझ लेता है। ये उसके व्यक्तित्व में ऐसे बदलाव लाते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। पूरी किताब पढ़ना एक समय, एक अनुभव से गुज़रना ही नहीं है, हिन्दी में अपने तरह की एक बेहद दिलचस्प किताब से भी गुज़रना है। हिन्दी में सिर्फ कविता-कहानी की ही नहीं, ऐसी किताबों की ज़रूरत है, जो पाठक की संवेदना को झंकृत करें, उसके मर्म को छुएं और उसके भीतर किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करें।

- गणेश पाण्डेय